この記事の改善施策は、以下のような状況のECショップ運営者の方に向けて書いています。

- 既製品の取り扱いがメインのEC(PBなどの独自商品は扱っていない)

- 楽天やYahoo!などのモール型、ShopifyやBASEなどの独自ショップ型を運営中

- 既存顧客数が少ないと感じている、新規顧客を増やしたい(=売上増)

- 既存顧客はいるが客単価を伸ばしたい(リピート率や販売単価の向上)

- 前年比で売上がほぼ同じか、少し落ち始めている

- 売上を増やすために対策を取りたいが、何をすればいいか分からない

もしあなたが上記のいずれかに当てはまるなら、この記事で紹介する「商品ラインナップの縦横軸理論」が突破口になるかもしれません。

逆にオリジナル商品を中心に扱っている方や、すでに明確なコンセプト(送料などの手数料の厚遇、独自のリピート施策やギフト施策など、競合店と比較して優位な仕組み)があって、商品点数を意図的に絞っている方にはこの記事のアプローチは必ずしもマッチしません。

それでは本題に入っていきましょう。

売れる店には「縦軸」と「横軸」がある

ECサイトの売上が伸び悩む大きな原因の一つに「商品ラインナップの設計ミス」があります。

売れているECと売れていないECの決定的な違い。それは「縦軸と横軸」で見たラインナップの充実度合いです。

どういう考えで商品を増やせば売れるのか、その理屈と具体的な拡充方法を解説していきます。

なぜ売れない? 多くのEC運営者が気づいていない真実

よく聞く悩みの声

Aさん「うちの商品、品質には自信あるんだけどなぁ…なんで売れないんだろう」

Bさん「ライバル店は商品が多いけど意味あるの? ただ並べてるだけじゃないの?」

こんな声、聞き覚えありませんか? もしくは、あなた自身が思っていることかもしれません。

ある店主の1日

毎日管理画面を開いて売上を確認する。でも数字は相変わらず低空飛行…

ショップへの訪問はそれなりにあるのに、なぜか買ってもらえない。カートに入れても、結局購入されずに離脱されてしまう。

売れていると評判の競合他社のオンラインストアを覗いてみると、なんだか商品がたくさん並んでいる。でも「商品を増やせば売れる」なんて単純な話に思えないし…一体どうすればいいんだろう?

既製品を扱うWebショップが抱える本質的な課題

既製品を扱うショップには、避けられない現実があります。

それは既製品の取扱店が限定されていない限り、取扱品が被る=比較対象となるショップが多いということです。

顧客は同じ商品を扱う複数のショップを比較します。価格、送料、ポイント還元率、品揃え…様々な要素で比べられます。

そうした条件下で、なぜ商品ラインナップを増やすと売れるのか?

答えは比較された時に似たようなショップに対して優位を取れるからです。

なぜ「商品を増やす」と売れる?

理由①:ネット検索時に引っかかるフックが増える

極端な例え話ですが商品が10個しかないショップは、10個分の検索キーワードでしか見つけてもらえません。商品が100個あるショップは、100個分の入口があります。

つまり商品の数=新規顧客との接点数です。

服・食品・雑貨など、どんなジャンルでも商品が増えれば検索で引っかかる確率が上がります。

理由②:「送料無料ライン」を調整しやすくなる

ちょっと想像してみてください。あなた自身もネットで買い物したことがあると思います。

例えば欲しい商品が3,000円。でも送料無料ラインが4,000円の場合…

<商品が少ない店の場合>

「4,000円超えるには同じ商品を2つ買うしかない…でも2つもいらないしなぁ。送料払うのももったいないし、他の店で探すか…」→ 離脱

<商品が充実している店の場合>

「あと1,000円で送料無料か。あ、500円のこれと、800円のこれ買えば超えるな。どうせ使うものだし、まとめ買いしちゃおう」→ 購入

いつの間にか「目的の商品だけを買う」から「目的の商品を送料無料ラインを超える買い方」に思考が切り替わっています。顧客の心理的なハードルが大きく下がっているのが分かるでしょうか?

理由③:店舗間の価格比較から「店内比較」へ誘導できる(アンカリング効果)

取り扱いが独自商品でない限り、同じ商品を扱う他店はほぼ確実に存在します。

そうすると顧客の中で他店との比較が始まりますが、価格勝負になると利益を削る消耗戦になります。利益率が悪化するためこれは避けたいところです。

かといって、価格以外の価値提供(独自サービスや新しい取り組み)は、店舗側の負担が大きすぎる可能性があります。

そこで、商品ラインナップの拡充です。

- 他店と比較された時に、同一商品のバリエーションで差別化できる。

- 送料無料ラインを超えるための併せ買いチャンスが生まれる。

- 顧客は「他店の3,000円」vs「あなたの店の3,000円+併せ買い候補の商品群」で比較する。

つまり、他店との価格比較から、自店内での商品比較にシフトさせられます。

「アンカリング効果」について

アンカリング効果とは、最初に提示された情報が基準(アンカー)となって、その後の判断に影響を与えるマーケティングにおける心理効果のことです。

例えば自店内で似たような商品でも価格帯がバラバラなら、1店舗内で『価格対価格』のアンカリング効果が働きます。

似たような商品ラインナップ内に5,000円と3,000円の商品が並んでいると、3,000円が「お得」に見えませんか?

1店舗内でアンカリングさせることができれば、顧客は面倒を嫌ってわざわざ複数の店舗の価格を調べず、1店舗内で比較するように思考が移ります(だから複数店を一覧で確認できる価格.comなどは利用者が多いわけです)。

自店対他店で比較させず、自店舗内で比較させることで購入率を上げられます。

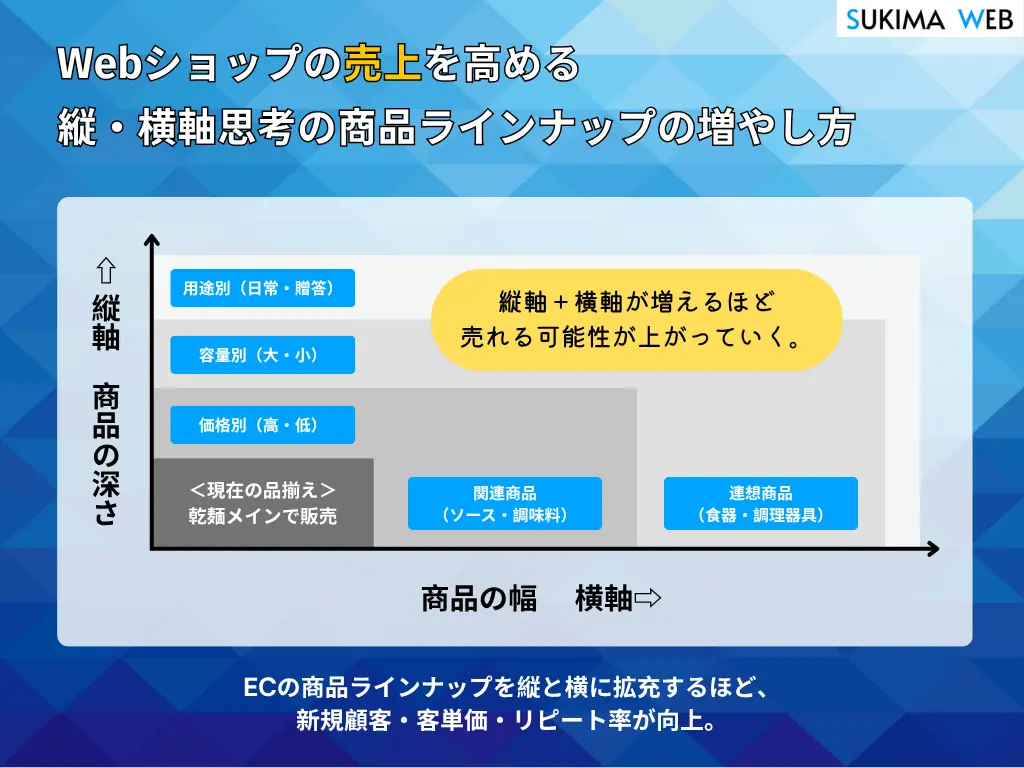

解説:「縦軸と横軸」を理解して戦略的に商品を増やす

既製品がメインの売れるECを目指すうえで、闇雲に商品を増やせばいいわけではありません。

これから解説する縦横の二軸を踏まえた、意識的なラインナップ拡充が重要となります。

横軸とは:商品の「幅」を広げること

横軸とは取り扱うカテゴリーやジャンルを増やすことです。

ただし、むやみにジャンルを増やせばいいわけではありません。

例えばあなたのショップの既存ラインナップが乾麺メイン(食料品ジャンル)だとします。ここに関係ない「服」を追加して買われるでしょうか?

今の顧客は乾麺(食べ物)を求めてショップに訪問しています。それなら、乾麺と関連性のあるジャンルとして、まずは「ソース」や「乾麺向け食器」など既存品にシナジーのあるジャンルを増やすべきです。

<効果>

・多様な顧客ニーズに対応できて新規開拓

・検索で引っかかるキーワードが増えて訪問増

・併せ買いの選択肢が増えて客単価UP

<具体例>(乾麺メインのECの場合)

・乾麺用のソース(パスタソース、つゆ類)

・スパイス・ハーブなどの調味料

・調理器具(パスタメジャー、ザル、鍋)

・食器(パスタ皿、箸、フォーク)

縦軸とは:商品の「深さ」を作ること

縦軸とは、商品カテゴリー内のバリエーションを充実させることです。

自分が買い物していて「もっと細かく選べないかな…」と思ったことがありませんか?

1つの商品を容量や個数で分ければ価格の選択肢が生まれます。製法や原料が違う商品があればそれぞれの違いが顧客にとって選べる魅力として映ります。

顧客ごとにライフスタイルや嗜好は違いますが、選択肢を増やすことでニーズを叶えられる範囲も広がります。

<効果>

・専門性と選びやすさを提供して購入率をUP

・店内でのアンカリング効果(価格比較)が働いて店舗離脱が減る

・顧客が「自分に合う商品」を見つけやすくなってリピート率が向上

<具体例>(乾麺メインのECの場合)

・容量別: 100g・300g・500g・1kgなど(管理しやすい少量・家族用・業務用)

・価格別: エントリー(~300円)、スタンダード(500円)、プレミアム(1,000円以上~)

・種類別: 国産、外国産、産地推し(北海道産など)、製法別(手打ち、機械製麺)、素材別(全粒粉、グルテンフリーなど)

・用途別: 自宅用(シンプル包装)、贈答用(化粧箱入り)、業務用(大容量で割安)

この考え方は横軸で増やした商品にも適用できます。

例えば横軸で追加した「パスタソース」についても『容量別・価格別・種類別・用途別…』といったように、縦軸と横軸を組み合わせることで、商品ラインナップは戦略的に拡充できます。

縦横が拡充=顧客にヒットする(売れる)領域が増えます

両軸を充実させることで得られる多くの効果

商品を縦軸と横軸で充実させると、具体的にどんな効果があるのか?

顧客の心理や行動がどう変化するのかを、詳しく見ていきましょう。

①検索流入が増える(横軸の効果)

原理

SEOの観点から、異なるジャンルの商品点数が増えた分だけ検索でヒットする可能性が増えます。

具体例

乾麺だけだったショップが、パスタソースを追加したとします。すると、

「スパゲッティソース 通販」「パスタソース おすすめ」「トマトソース お取り寄せ」

といったキーワードで自分のショップ、商品ページが検索結果に表示される可能性が生まれます。

顧客心理の変化

今まで乾麺を探していなかった顧客層(ソースを探していた人)が、あなたのショップを発見できるようになります。そこで「あ、ここ乾麺も売ってるんだ。一緒に買おう」という流れが生まれます。

②送料無料ラインを理由に購入率が上がる

原理

価格帯の異なる商品が豊富にあると、顧客は「あと◯◯円で送料無料」を狙う心理になります。

具体例

・目的の商品:乾麺500g(800円)

・送料無料ライン:3,000円

・送料無料までの不足額:2,200円

この時にショップ内にパスタソース、オリーブオイル、乾麺用食器など、購入品とシナジーのある関連商品があれば顧客は興味を持ちやすく、併せ買いで送料無料ラインを越えようと考え始めます。

顧客心理の変化

「送料払うのもったいないな…」→「これとこれ買えば送料無料だ! どうせ使うし、まとめ買いしちゃおう」

購入を諦めかけていた顧客が、むしろ当初の予定より多く買ってくれるようになります。

③店内比較で購入率が上がる

原理

同じカテゴリー内に価格の異なる商品が並んでいると、人間の脳は自動的に比較を始めます。これがアンカリング効果です。

具体例

同じ乾麺でも、

・プレミアム品(1,500円)

・スタンダード品(800円)

・エントリー品(300円)

と並んでいると、真ん中の800円が「ちょうどいい」「お得」に見えます。

顧客心理の変化

他店の800円商品と比較するのではなく、自店内の1,500円と300円の間にある800円商品として認識されます。

「1,500円は高いけど、300円は不安。800円なら品質も良さそうで手頃だな」という判断になって、他店との価格競争から脱却し、自店内で「何を買うか」という選択に誘導できます。

④「ついで買い」「まとめ買い」が増える

原理

関連商品が豊富にあると、顧客は「せっかくだから」という心理で追加購入します。

具体例

乾麺を買いに来た顧客が、

・「そういえばソースも切れてたな」

・「どうせいつか買うし複数個買っておこう」

・「あ、パスタ皿も可愛いな」

顧客心理の変化

「1つだけ買う」→「どうせ送料かかるし、まとめ買いしよう」

当初の目的としていた商品の関連品に気付くことで、顧客の購買意欲を促進して客単価が上がります。

⑤リピート率が向上する

原理

商品が豊富にあれば顧客側の選択肢が増えて「次もここで買おう」という思考につながります。

具体例

初回は乾麺だけを購入した顧客が、2回目は「前に行った時にソースもあったな。今度はソースも買おう」、3回目は「調理器具も揃えようかな」と、購入時の選択肢が広がっていきます。

顧客心理の変化

「この店は乾麺が買える店」→「この店は乾麺周りも揃う店」→「大体は買えるので他の店を探す必要がない」

顧客にとってあなたのショップが「定番の買い物先」になります。

⑥新規購入者の獲得

原理

初めての店、初めての商品は顧客にとって購入のハードルが高いものです。

そこで手に取りやすい手頃な価格の商品があることが重要で、それがいわゆるエントリー品です。

具体例

- スタンダート、プレミアム品しかない店

「相場が分からないけど高く見える。失敗したくないし、やめよう」 - 手頃価格に”見える”エントリー品もある店

「◯円なら安そうだし、試しに買ってみようかな」

顧客心理の変化

「知らない店で高い商品を買うのは怖い」→「これなら失敗しても痛くない。試してみよう」→「美味しかった!次は他の商品も買ってみよう」

また、エントリー品は興味を持たせるフックとしても機能します。仮にエントリー品が買われなくても、エントリー品を入口にショップ内を回遊してもらえれば、潜在顧客を確保できたようなものです。

【おまけ】アクセス解析での確認方法

もしアクセス解析ができるなら、新規顧客の増加は以下の形で現れます。

・ショップ全体の訪問者数の増加

・平均滞在時間の変化(新規客が増えれば平均が減るケースもあり)

・ページ閲覧数の増加

上記の数字が全て変化していれば、ラインナップ拡充の効果が現れ始めています。

【おまけのおまけ】第三の軸もあります

売上を増やすラインナップ施策として、実は縦軸・横軸の他に「時間軸」という第三の軸も存在します。

本記事では縦横軸の拡充に焦点を当てているため、時間軸については別の記事ができたらそちらで詳しく紹介したいと思います。

実践方法:新しい商品を「作り出す」アイデア

「理屈は分かったけど、登録できる商品がない…」という方も安心してください。

既存の在庫や仕入先を活用して、実質的に商品ラインナップを増やす方法があります。

1. セット商品の作成

人気商品を組み合わせて新しい商品価値を生み出す方法です。

- お試しセット

人気商品の少量版を詰め合わせ(例:3種類の乾麺お試しセット 各100g 500円) - 人気商品セット

売れ筋の組み合わせ(例:定番乾麺5袋+人気ソース2本セット 2,500円) - テーマ別セット

用途別の組み合わせ(例:初心者向けパスタセット、食べ比べセット)

2. ギフト対応商品の作成

既存商品にギフト要素を加えて高付加価値商品を作る方法です。

- 化粧箱・ラッピング対応版

- のし対応・メッセージカード同梱のオプション

- お中元・お歳暮・母の日などのイベント向けギフトセット

3. 容量に対する販売額バランスの調整

販売点数の展開を変えることで、縦軸の価格帯を広げる方法です。

- 3パック1商品で販売していたものを1パック1商品で買えるようにする

- 3パック1商品を9パック1商品として扱って3点買うよりも少し割安にする

4. 仕入先との交渉で商品を増やす

問屋・メーカーと協力して取扱商品を増やす方法です。

- 問屋・メーカーに「他に取り扱える商品はないか」と相談

- 1箱◯本入りなどの大容量品は小分け販売が可能か交渉

専門家に相談する選択肢もあります

ここまで縦軸と横軸を充実させる具体的な方法を、可能な限り分かりやすい表現になるようにまとめさせていただきました。

「よし、やってみよう!」と思える方は、ぜひ今日から少しずつ始めてみてください。

ただ、こんな不安もあるかもしれません。

「どの商品から増やせばいいか分からない…」

「商品登録が大変で手が回らない…」

「カテゴリやジャンルの構成をどうすればいいか分からない…」

そんな時は、Web制作会社やWebショップのコンサルタントといった専門家に相談するのも一つの選択肢です。

- 市場分析に基づいた商品構成の提案

「あなたのショップなら、この商品カテゴリを追加すべき」という戦略設計。 - 効果的な商品ページ・カテゴリ設計

縦軸と横軸が分かりやすいサイト構造への改善。 - 在庫リスクを抑えた段階的な拡充計画

「どの商品を、どの順番で、どう見せて増やすべきか」のロードマップ作成。 - 商品登録の代行

手間のかかる商品登録作業を代行してもらえます。 - 専門家によるアクセス解析と戦略提案

「どの数字を見れば改善効果が分かるのか」を教えてもらえます。

相談先によっては「戦略設計だけ相談して、実作業は自分でやる」という役割分担もできます。

専門家の知見を借りることで、遠回りせずに最短ルートで成果を出せる可能性が高まります。

【補足】この戦略が効果的でないケースもあります

今回ご紹介した「縦横軸でのラインナップ拡充」は、既製品をメインに扱うECで有効な戦略です。

ただし、以下のようなケースでは、この記事のアプローチが必ずしもマッチしない場合があります。

ケース①:オリジナル商品を販売中で認知度が不足中

あなたの店舗でしか扱っていないオリジナル商品の取り扱いがメインの場合は、ラインナップの拡充よりもまず認知してもらうことに注力した方が良い場合があります。

世間が商品を知らないのであれば、「購入を検討してもらう」というスタート地点に立っていません。まずは商品を知ってもらう必要があります。

<認知度を増やす方法>

・Web広告(Google・各SNS・楽天やAmazonの広告枠)

・楽天、Amazon、Yahoo!ショッピングなどモール型ECへの出店

・プレスリリースでメディア掲載を狙う

・SNSの発信、LINEやメルマガによる定期的なアピール

ケース②:ニッチなジャンルで一点突破する場合

ニッチなジャンルであることをコンセプトにしているなら、本記事のラインナップ強化とは別の施策が必要になるケースもあります。

現状のショップを改めて見直して、ラインナップの増強が効果的か確認してください。

まとめ:ECの売上を伸ばすには「縦横両軸」の充実が必須

ここまでの長文お疲れ様でした! 熱が入って細かく掘り下げてしまいました。

最後にもう一度、重要なポイントをおさらい。

なぜ既製品でも商品ラインナップを増やすと売れるのか

1.検索に引っかかる入口が増える(新規顧客獲得)

2.送料無料ラインを超えやすくなる(購入ハードル低下)

3.店内比較で購入率が上がる(アンカリング効果)

4.「ついで買い」「まとめ買い」が増える(客単価UP)

5.リピート率が向上する(「次もここで」という信頼)

6.新規購入者を獲得しやすくなる(エントリー品の効果)

こんな方に特に有効です

・運営中のショップは既製品の取り扱いがメイン

・楽天やYahoo!、ShopifyやBASEで運営中

・顧客を増やしたい

・客単価を伸ばしたい

・前年比で売上がほぼ同じか、少し落ち始めている

・売上を増やしたいが、何をすればいいか分からない

同じように既製品の取り扱いがメインの競合店が売れているのは、ちゃんと理由があります。

既製品をメインに扱うショップで商品点数が少ない状況は、顧客を確保しづらく、売上を伸ばすことが難しくなります。

「商品を増やすだけで売れるわけない」

その通りです。ただ闇雲に増やすだけでは意味がありません。

大切なのは縦軸と横軸を意識して、戦略的に商品を増やすことです。

まずは小さな一歩から。今ある商品にバリエーションを追加するだけでも、変化の一歩です。